Flight Level – Flughöhen deiner agilen Organisation

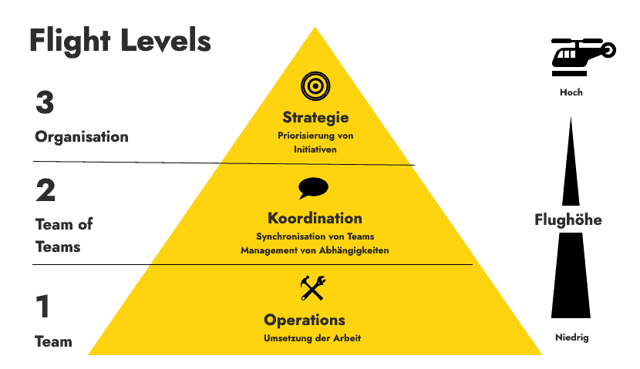

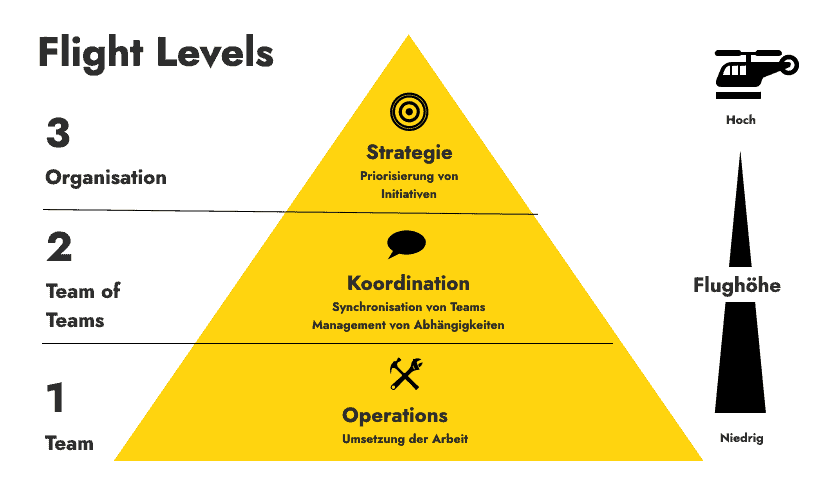

Flight Levels beschreiben drei Betrachtungsebenen bzw. Flughöhen deiner agilen Organisation: eine strategische, eine koordinative und eine operative Ebene. Dabei ist das Flight Level Modell von Klaus Leopold ein Diagnose- und Kommunikationsinstrument, um Agilität ganzheitlich zu implementieren oder auch herauszufinden, auf welcher Ebene die Agilität in deinem Unternehmen zum Erliegen kommt.

In diesem Beitrag stelle ich die drei unterschiedlichen Flight Levels vor und zeige Dir, worauf Du auf den unterschiedlichen Flughöhen achten darfst, um eine hohe Business Agilität zu erreichen.

TLTR - Flight Levels in a nutshell

- Das Flight Level Modell ist methodenagnostisch, funktioniert also unabhängig von konkreten agilen Methoden

- Flight Levels sind ein Vorgehensmodell, um Agilität ganzheitlich zu verstehen und zu implementieren

- Flight Level 1 beschreibt eine operative Ebene, also die konkreten Arbeitsprozesse agiler Teams

- Auf Flight Level 2 synchronisieren sich Teams mit dem Ziel Abhängigkeiten zu managen

- Flight Level 3 priorisiert strategische Initiativen, um eine Überlastung der Organisation zu vermeiden

Flight Level 1 - Operative Ebene

Auf Flight Level 1 verrichten agile Teams “echte” Arbeiten. Dabei stellst Du sicher, dass Teams nach agilen Prinzipien und Praktiken arbeiten, die gewählte agile Methode (Scrum, Kanban etc.) des Teams ist zweitrangig. Wichtig ist nur, dass Teams ihren Arbeitsstand transparent managen, verstehen, wer ihre Kunden sind, Arbeit priorisieren und limitieren. Zudem haben Teams auf der operativen Ebene ein Verständnis, auf welchen Wertstrom ihre Arbeit einzahlt und mit welchen anderen Teams sie in Abhängigkeit stehen. Auf Flight Level 1 ist die Flughöhe sehr tief, der Detailgrad sehr hoch und der Zeithorizont kurz (Tage).

Was ist ein Wertstrom?

Ein Wertstrom ist die ganzheitliche Betrachtung eines Produktes, Services oder einer Dienstleistung (intern oder extern). Dabei ist der Wertstrom definiert von der Idee bzw. der Bestellung bis zur Auslieferung an den (internen oder externen) Kunden. Je nach Wertstrom und gewählter Organisationsstruktur sind mehrere Teams an der Erstellung eines Wertstroms beteiligt. Deshalb kannst Du den Wertstrom (schneller, besser) auch nur optimieren, wenn Du ganzheitlich, also teamübergreifend vorgehst. Damit verpuffen auch lokale Verbesserung auf Ebene einzelner Teams bzw. dem ersten Flight Level. Für eine ganzheitliche Optimierung ist das zweite Flight Level entscheidend. Diese Arbeit auf dem zweiten Flight Level kannst Du auch hervorragend mit System Thinking ergänzen.

Flight Level 2 - Koordinative Ebene

Flight Level 2 synchronisiert alle Teams, die in gegenseitiger Abhängigkeit stehen und die gemeinsam an einem Wertstrom arbeiten. Denn was nutzt deiner Organisation agiler Budenzauber auf dem ersten Flight Level, wenn Abhängigkeiten zwischen den Teams Arbeitsfortschritt verhindern. Das heißt, wenn Team A nicht weiterkommt, weil es auf Team B wartet. Dabei ist mit Koordination jedoch nicht gemeint, dass Du koordinierende Rollen schaffst und einem “Projektmanager” die Bürde auferlegst, die Arbeit zwischen den Teams zu koordinieren. Stattdessen etablierst Du in einem agilen Verständnis visuelle Boards, Kommunikationsrituale und -routinen, um Abhängigkeiten transparent zu machen und eine hohe Synchronisation der Teams zu erreichen. Mit der Synchronisation auf dem zweiten Flight Level verfolgst Du das Ziel, den gesamten Wertstrom zu optimieren, statt dich in lokalen Optimierungen auf Teamebene und dem ersten Flight Level zu verlieren. Entsprechend hast Du auf Flight Level 2 generell eine höhere Flughöhe als auf dem ersten Flight Level, der Detailgrad ist allgemeiner und der Zeithorizont etwas länger (Woche(n)).

Flight Level 3 - Strategische Ebene

Das dritte Flight Level betrifft das strategische Portfoliomanagement einer Organisation und ist gleichzeitig die größte Achillesferse vieler Organisationen. Denn Business Agilität kann nur dann gelingen, wenn Unternehmen und Leitungskreise auf diesem dritten Flight Level lernen, ihre Initiativen, Vorhaben und Projekte zu priorisieren und die laufenden Arbeiten zu limitieren. Dabei verfolgst Du das Ziel, die laufenden Vorhaben in Balance mit den Ressourcen einer Organisation zu halten. Das heißt, Du startet nur dann etwas Neues, wenn auch Kapazitäten frei sind oder vielleicht auch die Bereitschaft da ist ein wenig erfolgversprechendes Vorhaben zu stoppen.

Wenn der Hunger größer ist als der Appetit

Wenn die Zahl der laufenden Arbeiten größer ist als die Aufnahmefähigkeit des Systems, dann beginnen Teams ihre wertvolle Zeit auf zu vielen Arbeiten gleichzeitig zu allokieren. Es beginnt ein teures "Task Switching", Arbeiten werden angefangen, aber nicht zu Ende geführt und es entstehen unnötige Wartezeiten. Der Dolchstoß für jede agile Bemühung. Deswegen arbeitest Du auf dem dritten Flight Levels mit einem strengen “Work in Progress” Limit, um diese Art der Verschwendung (jap. Muri, Überlastung des Systems) zu vermeiden. Auf Flight Level 3 hast Du also die höchste Flughöhe und priorisiert einzelne Initiativen im Hinblick auf die erwartete Wirkung auf den gesamten Wertstrom. Der Detailgrad auf dem dritten Flight Level ist gering und der Zeithorizont beträgt ein bis mehrere Monate.

Was sind WIP Limits?

WIP steht für “Work in Progress”, also in Umsetzung befindliche Arbeiten. Entsprechend ist das WIP Limit eine Limitierung der laufenden Arbeiten. Klaus Leopold definiert in seinem Buch “Agilität neu denken” zudem eine interessante Erweiterung auf den “Work in Process”. Dieser “Work in Process” umfasst auch Arbeiten, die im Prozess sind, aber aufgrund von Abhängigkeiten und Wartezeiten aktuell nicht weitergeführt werden können. Mehr WIP, WIP Limits und seine Vorteile findest Du in diesem Artikel.

Flight Levels durch die Brille agiler Methoden und Praktiken

Flight Levels sind methodenagnostisch. Und trotzdem sind die Gedanken des Flight Level Modells in einigen Praktiken und Methoden verbaut. Bzw. gewinnst Du ein völlig neues Verständnis davon, wenn Du diese durch das Flight Level Modell betrachtest. In welchen Frameworks und Praktiken siehst Du das Flight Level Modell? Hinterlass gerne einen Kommentar.

Flight Levels in Scrum

Ein Team, das nach Scrum arbeitet, befindet sich per Definition auf Flight Level 1. In skalierten Scrum Frameworks manifestiert sich Flight Level 2 in den skalierten Scrum Events (z.B. teamübergreifende Plannings) oder auch neu geschaffenen Rollen. Zudem ist in Scrum@Scale mit dem Executive Meta Scrum und dem Executive Action Team sogar streng genommen das erste Flight Level operationalisiert und methodisch verarbeitet.

Agile Retrospektiven

Agile Retrospektiven sind eine zentrale Praktik agiler Organisationen. Dabei wird jedoch oft versäumt, die Erkenntnisse aus den Retrospektiven der Teams (Flight Level 1) teamübergreifend zusammenzuführen (Flight Level 2), um auch Verbesserungen für die teamübergreifende Arbeit und den gesamten Wertstrom abzuleiten. Noch seltener werde ; Erkenntnisse und Vorschläge für künftige Verbesserungen auch auf das dritte Flight Level geführt und organisationsweite Verbesserungen abgeleitet. Das ist dann die höchste Form einer wirksamen Retrospektive.

Flight Levels in OKR

Das Flight Level Modell ist auch in OKR “embedded”. Zumindest dann wenn Du ernsthaft mit OKR arbeitest. Auf dem ersten Flight Level arbeiten Teams an der Umsetzung ihrer operativen OKR (3 Monate). Durch gemeinsame Plannings und Soundings synchronisieren sich Teams und identifizieren Abhängigkeiten. Damit wird das Planning und vor allem das gegenseitige Challengen der OKR (Sounding) zur zentralen Praktik des zweiten Flight Levels. Wenn Du dann auch mit Abschluss jedes OKR Zyklus einen kritischen Blick auf deine TOP Level OKR wirfst, dabei reflektierst, wie die Arbeit der Teams die Zielerreichung auf der TOP Level Ebene beeinflusst hat, mit jedem Zyklus deine strategischen Initiativen neu bewertest und priorisierst, dann adressierst Du mit diesem Vorgehen auch das dritte Flight Level erfolgreich. In diesem Blog findest Du mehr dazu, wie sich Flight Levels und OKR zueinander verhalten.

Das Buch zu den Flight Levels

Kennengelernt habe ich die Flight Levels im Buch von Klaus Leopold “Agilität neu denken”. In Summe ein tolles Buch darüber, wie Unternehmen ganzheitlich über Agilität denken dürfen. Dabei nimmt dich Klaus Leopold mit auf die Reise durch ein von ihm begleitetes Unternehmen, das sich mit seiner agilen Transformation erst ein wenig verläuft, dann aber auf den rechten Pfad zurückfindet. Ein paar ausgewählte Highlights, was Unternehmen tun dürfen, um Agilität wirklich nachhaltig als Kompetenz über alle drei Flight Levels zu verankern.

- Agilität startet auf Flight Level 3, also mit dem Management. Denn solange Initiativen, Projekte und das agile Portfoliomanagement nicht einer agilen Logik folgen, streng priorisiert und laufende Arbeiten limitiert werden, ist Agilität auf Teamebene zum Scheitern verurteilt.

- Agilität sollte agil eingeführt werden, mit einem agilen Top Management als ersten Ansatzpunkt und Vorbild. “Wenn der Zielzustand die Agilität ist, dann sollte der Weg dorthin bereits agil sein.”

- Um wirklich agil zu werden, müssen Unternehmen alle drei Flight Levels bedienen.

- Agilität funktioniert auch ohne Methodenzauber (und vielleicht sogar besser). Nämlich durch Konzentration auf Visualisierung, Priorisierung bzw. die Limitierung der laufenden Arbeiten, kontinuierliche Feedbackloops und die Bereitschaft daraus konsequente Verbesserungen abzuleiten.

- Agilität ist vor allem auch eine Funktion von Abhängigkeiten zwischen Teams bzw. dem Management derselben. Werden Abhängigkeiten nicht gemanagt (Flight Level 2) ist das ein echter Verhinderer von Agilität im Unternehmen.

Ein sehr empfehlenswertes Buch für Einsteiger und Fortgeschrittene. Da “Agilität neu denken” außerdem toll illustriert ist, würde ich unbedingt die Paperback Variante nehmen. Du wirst das Buch mehr als einmal in die Hand nehmen.

Fazit - Eleganz statt Methodenwahnsinn

Das Flight Level Modell besticht durch seine Einfachheit und damit einhergehende Eleganz. Denn statt sich in Methoden zu verlieren, erlaubt und fordert das Flight Level Modell eine sehr schnörkellose und ehrliche Reflektion, an welchen Stellen in deiner Organisation Agilität wirklich zum Erliegen kommt. Dabei habe ich gelernt, dass es selten auf Teamebene hapert, nur manchmal auf Flight Level 2, dafür sehr oft auf Flight Level 3. Denn hier werden leider zu wenig mutige oder vielleicht auch mal unbequeme Entscheidungen getroffen. Stattdessen wird eine Organisation mit Initiativen überschüttet. Dabei sind führende Mitarbeiter bescheiden (oder naiv) genug, sich mit Aussagen wie “wir arbeiten dran” gegenseitig zu besänftigen bzw. sich selbst zu täuschen. Damit gilt auch für echte Business Agilität: “The bottleneck is always on top of the bottle”. Oder eben auf Flight Level 3, damit wir nicht immer über Flaschen sprechen müssen.

Viel Erfolg dabei.

Andreas Diehl

Vom Kenner zum Könner

Als Gründer der dno stehe ich dir für dein Anliegen zur praktischen Anwendung gerne persönlich zur Verfügung.

1:1 Coaching

Ich nehmen mir Zeit deine Fragen zu beantworten. Schnell, einfach, unkompliziert auch ohne Beratungsmandat.

Vorträge & Schulungen

Wir präsentieren und erklären das Thema live auf deinem Event in internen Mitarbeitern Lunch & Learns oder Schulungen.

Anfrage sendenBeratung & Workshops

Sofern Du weiterführende Unterstützung benötigst, stell dir einen unverbindlichen Strategiecall ein, um dein Anliegen zu besprechen.

Anfrage senden